一口飲んだ時、自分はそこにいなかった。

清らかな海にざぶんと浸かって、その豊穣を一身に受けていた。

二月の煮物椀は、「兆し」と題されたお椀である。

お椀の蓋の上には、丸められた紙と羽根が置かれている

羽根をそうっととると、卵が現れた。

その脆弱な卵を、前歯でそっと噛む。途端に、春の風が吹き抜けた。

中にふきのとうが入っているのである。

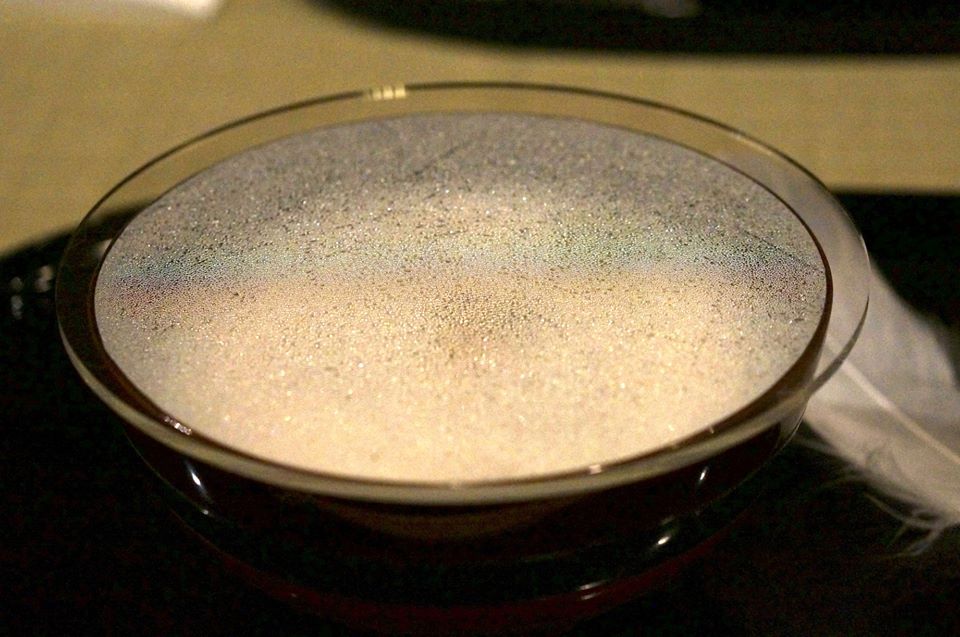

春の香りと苦味に心が浮き立ちながら、ガラスの平らな蓋をあける。

するとそこは、まだ冬景色であった。

白子のすり流しと淀大根のお椀だという。

一口すする。

ああ、なんということだろう。

白子の生命力とつゆの穏やかさが見事に溶け合っている。

どちらが一方的に出ることなく、丸く抱き合い、高いに登って、孤高の旨みを滴らせる。

旨みは深いが、強くはない。

味わいは静かだが、心が鼓舞される。

神の領域とも思えるその味わいの中を、淀大根が歩んでいく。

ゆがきたての大根は、まだ命の気配を残したまま、噛む必要もなく崩れ、我々の気を静めながら、じっとりと甘みを膨らますのだった。

二月の「大夢」の料理は、