とんかつとカツレツは違う。

山本嘉次郎の「日本三大洋食考」によれば、「肉が薄くて、ウースターソースをジャブジャブかけて、ナイフとフォークで食うのがポークカツであり、肉が厚くて、とんかつソースがかかっていて、適宜に切ってあって、箸で食うのがとんかつ」であるという。

この「肉が厚くて」という点に、革命的な調理技術があった。

その考案者が、上野にあった「ポンチ軒」のコックだった島田信二郎氏である。

昭和初期のころ「ステーキは一寸のやつがあるのに、どうしてとんかつはないのかね」と、客に言われ、「ようがす、やりましょう」と、三センチほどのとんかつを生み出したのだという。

ぶ厚い肉に中まで火を通し、カラリと揚げるのは至難の業だったろう。

久保田万太郎は「ポンチ軒」を「現代の驚異」と評している。

肉厚とんかつは、人々の舌を虜にし、上野には「楽天」「蓬莱屋」「井泉」といった店が出来始める。

とんかつ命名説は諸説ある。

「楽天説」、「ポンチ軒説」、新宿「王ろじ説」である。

命名は新宿に譲っても、生誕の地は上野である。

カツ道を歩むもの、聖地を避けては通れまい。

バイト代を握り締めた青年は、上野を目指した。

熟考の末「蓬莱屋」を目指した。

そして佇まいに尻込みをした。

総檜作りの二階屋。小津安二郎、大河内正敏、安藤鶴夫らが愛したという、伝聞と風格がのしかかる。

ご飯、豚汁、お新香がついて九百円という値段もびびりましたネ。

昭和四十九年は今より、消費者物価指数では二分の一だが、「池之端藪」のもりが百八十円(現六百円)、「デリー」のカシミールが三百五十円(現九百円)と、現在の三分の一であるから、三千円弱(現二千九百円)のとんかつとなる。

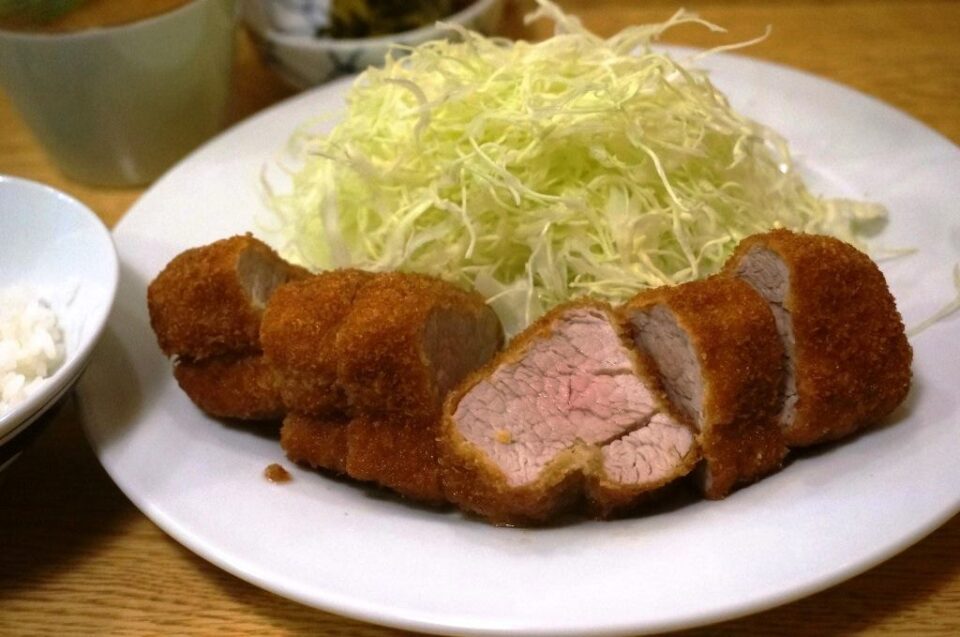

しかしかつが登場するや、濃い茶色に揚がった衣と中心がピンクになった断面に惚れ惚れとし、値段のコトなど忘れてかぶりついた。

滲み出る甘い肉汁に、ただただ目を細くしながら、ますますとんかつにはまっていく自分に酔った。

ほどなくして「双葉」、「ぽん多」の両巨匠も踏破し、御三家は制覇した。

次は銀座である。

すでに御三家で高価格免疫になっていたため、「煉瓦亭」の「特製大カツレツ」(確か五百円弱だったように思う)なんて怖くない。

堂々とその巨体にフォークを入れ、一口噛んで目を丸くした。

衣自体が生きている。

肉汁が染みたのか衣自体の味か、しんなりとなった衣の内側がほんのり甘い。そこに肉の味が加わるのだからたまらない。

ただおいしいというだけではなく、丁寧な仕事と技術に裏打ちされた老舗洋食店の品格を感じさせる衣であり、肉であり、カツレツなのである。

「うーん」と唸りながら、カツ道の遥かなる頂を思い、目眩がした。

これが、カツ道を目指すもの、誰もが打たれる、世にいう、「煉瓦亭大カツ通過儀礼」である。

以下次号