名古屋西北部の浄心は、名古屋駅から車で十分ほどに位置する閑静な住宅街である。

街の名の由来となった「浄心観音」は、寂照禅師が開山し、文化8年(1811年)に旧寺の址に建立された曹洞宗のお寺である。神社仏閣が多い地でもある

そんな浄心に、「花いち」はあった。

駅から歩くこと15分、ひっそりと住宅街に身を沈めていた。赤みを帯びた黄色い、朽色の瓦に生成りの土壁が品を漂わせ、よしず風日覆いのまえには、つつじとむくげが青々と茂って、風に揺られていた。

表札も看板もない。だが、品格ある趣が、近隣の家屋と一線を画している。両開きの木戸の上には、墨跡鮮やかに「不食不触」と記された、木版が掲げられていた。

木戸を引き、敷居をまたぐと、廊下が奥に伸びていて、右横には月見障子が連なっていた。障子の奥が客席で、年季の入った六席のカウンターと板場が広がっている。

中から女将が現れた。 「お待ちしておりました」と、柔和な笑顔を投げかける。

「今晩は」。と返したわたしの言葉に応えて、板場に立つ、頭に手拭いをかぶったご主人は、 「いらっしゃいませ」と、押さえた口調であいさつをした。

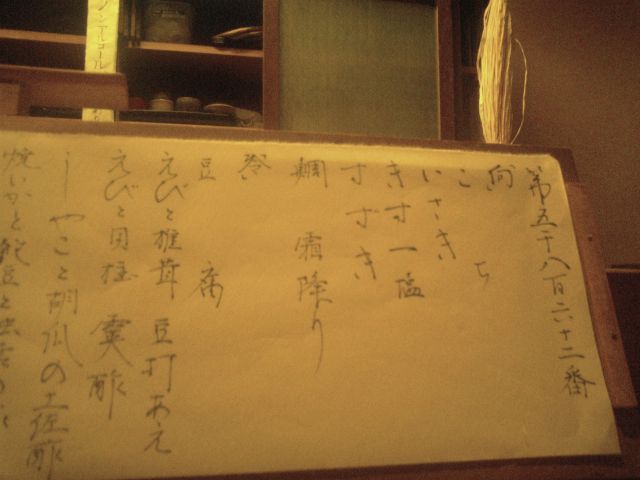

半紙に書かれた品書きが手渡された。細い達筆な文字が気持ちを沸き立てる。

第五千八百六十二とある。積年の夜と一期一会の料理に背筋が伸びる。

「向」。こち、いさき、きす一塩、すずき、鯛霜降り。「冷」。豆腐、海老と椎茸の豆打ち和え、海老と貝柱の霙和え、しゃこと胡瓜の土佐酢、焼き烏賊と鉈豆、独活酢味噌和え。ああ、思いが千路に乱れる。

自家製豆腐の優しい甘みを楽しんでいると、お造りが運ばれた。

織部角皿に、こちときすが盛られている。

きすは、歯にしっとりとからみついてほの甘く、包丁の冴えが光る緻密なこちは、舌に脂が広がって、自然と手が盃に向かう。

海老老団子と椎茸の椀を両手で持ち、ゆっくりと汁をすすった。

「はあ」。

ゆらりと口の中に広がるだし露に、充足のため息をつく。目を上げると、ご主人がこちらを見ていて、黙って会釈した。

時が静かに過ぎていく。酔いが滑らかにやってくる。

染めつけの角皿に盛られたすずきの木の芽焼きは、堂々たる体躯で、きめ細かい肉にうまみを満々とたくわえている。

牛蒡と胡桃、茹でたての才巻海老を混ぜた、しみじみとうまいおから。

ヒモの部分からくちこに似た凝縮したうまみがにじみでる、天日干しした浅蜊を串にして焼いた焼き浅蜊。

胡瓜、茗荷、沢庵を細く細く切り揃え、沢庵のうまみだけで味をつけた、かくや。

しゃこのダシが蕗に染みた、しゃこと山蕗の煮物。

終いは名古屋らしく、揚げたての才巻海老を射込んだ、天むすをいただいた。

いずれも手間を込めた料理だが、過度な味付けはしていない。素材を慈しむ心根が伝わる、実直で豊かな料理である。

トイレに行くと

「料理は破壊である。それは食べることで完成する」と書かれた、ご主人の書が掲げられていた。

ゆるやかにゆるやかに、質朴で高貴な精神が漂っていた。

11/16