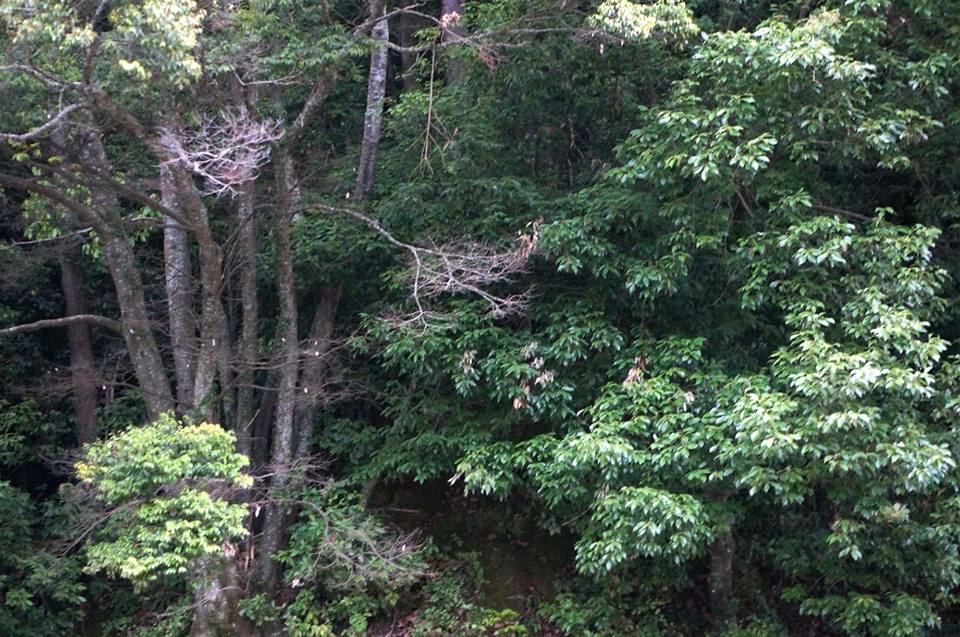

川のせせらぎが耳を震わす。

木々の緑が目を休ませる。

目をつぶればここは部屋の中ではなく、里山の森に包まれている。

ここは徳島の市内から車で40分は走った、寒村である。

そこに料亭がある。ひっそりとある、

真味必淡。

師・湯木貞一氏の教えを受け継ぎ、地を生かす料理がここにはあった。

うすい豆の浸しと炊いたアワビは、淡い淡い吸い地の中にあるが、アワビを噛めば滋味と含んだ味がじっとり滲み出す。

牡丹鱧とじゅんさいの煮物椀は、ギリギリの淡さで仕立てられた汁が、舌を清める。

そしてお造りである。

車えびに驚かされた。

繊維を噛みしだく喜びがあって、味のダレが微塵もない。

そして飲み込んだ後から、エレガントな甘い香りが、ふっと鼻に抜けていく。

おそらく包丁に入れ方にも工夫があるのだろう

さらになんというマコガレイだろう。

脂の甘い香りの中から、旨みがこれでもかと湧き出てくる。

ゆず果汁のちり酢につければ、なぜか肝の香りが、通り抜ける。

若鮎の塩焼きは、バリッと自らの脂を生かして焼かれ香ばしく、頭から齧る幸せを満たす。

そして添えられた蓼酢の、なんと旨みが深いことか。

強い鮎の後は、塩も出汁の旨みも薄口の旨みも感じさせないような、極めて淡い漬け地による胡麻菜のおひたしを出し、舌をリセットさせ、次の蒸し物への準備を整えさせる。

海老しんじょの頬を寄せたくなるような、丸く優しい甘みに惚れ、冬瓜の幽かな息吹に、唸る。

あえて甘さを添えながら売りの風味を生かした白和えに続き、うなぎが出される。

ご主人が自ら釣ってきたというメソっ子で、香りと味に変化していく複雑があって、天然のありがたみを体に伝える。

最後は白いご飯。今まで出してきた料理の余韻を消さない、ただしき白いご飯。

懐石の心である。

添えられたキュウリの浅いぬか漬けが、みずみずしく弾ける。

夜が更けていく。

日本の初夏に深く深く、手を合わせて、箸を置く。

目をつぶれば里山の森に包まれていた。

食べ歩き ,