懸命に頭をひねっても、味のかけらさえも浮かんでこない。

トリュフはそんな食べ物だった。

そう、初めてそいつに出会ったのは一九七十年、頬をたたく北風にコートの襟を立てながら、ペリゴール地方を旅したときであった。

トリュフの森を訪ね、奇妙な収穫風景を見学した後、市場で人々が熱狂する姿に見入ったものである・・・。

と食通なら書き出すところだが、実際の初お目通しは、会社に入って間もなく、紀の国屋で買った缶詰である。

一九七七年の話だ。

高校時代、世に三大珍味なるものがあることを知って、いつか食べてやると決心してから、六年もたっていた。

三大珍味をはじめとした高級食材輸入商アルカンによると、創設が六八年、シェフを集めてトリュフの試食宴会を催したのが、七一年だという。

七十年代は、トリュフを知る人などごく希に過ぎなかった時代である。

本には、「世界三大珍味の一つ、豚しか探せない高級キノコ、西洋松露」と説明されていたが、どんな味なのかはわからない。

松露の姿さえ知らず、まあ西洋松茸みたいなものかなぁと考えていたのだ。

七二年に出版された辻静雄の「パリの料亭」を読むと、「ジャマン」のいり卵の記述があり、「シーズンによっては〜中略〜新鮮な西洋松露(トリュッフ)を刻んで入れたりするのですが、これなど絶品と呼んでも後悔しないでしょう」と,ほめちぎっている。

また「フォージュロン」の紹介では、「半熟卵とトリュッフという絶妙の組合せを見せるオールドゥブール」ともあり、あの食通をして絶品、絶妙といわしめてしまう食材とはどんな代物なのかと、羨望は膨れ、想像は掻き立てられるのだった。

方や七三年に出された壇一雄の「美味放浪記」には、「焼肉の周りにトリュッフの焦げた匂いと、苦味(或いは甘み)がまつわりついているのが、日本では味わったことのない、不思議さにおもわれたものだ」とある。

甘くて苦い? ホントにおいしいのかぁ? 混乱の度合いはますます深まるのであった。

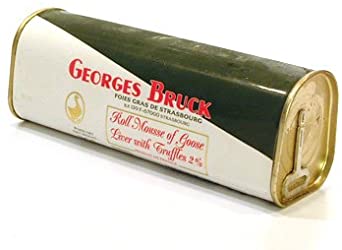

そこでいよいよ薄給と熱い思いを貯めて缶詰を買うにいたるわけであるが、フォアグラも想像の及ばぬ食材であったため、トリュフ入りのフォアグラ缶詰を購入し、一挙両得作戦に出ることにした。

三角形に形成されたベージュのフォアグラの中心部に、小さな小さな黒い固まりが入った絵がプリントされた、黒と金のルージェ社の缶詰である。

トリュフ五%と記された缶詰は、七十五グラムで五千円以上はした。現在なら一万二千円ほどである。だれにも見られぬよう、厳重に持ち帰り、家族に内緒でこっそり開けたのであった。

くるくると缶を開けると、白と黄色の脂にまみれたフォアグラが現れた。中央には一センチ四方のトリュフ様が埋没している。

まず、厚さ一・五センチのフォアグラを皿に取り出して、削って食べた。

うまい。

脂がねっちゃりと舌を包み込んで妙にうまい。さあ次はトリュフだ。

考古学者の気分で、傷つかないよう、細心の注意を払ってフォアグラを取り除いて、トリュフを発掘した。

トリュフについた脂を慎重に紙でこそげ落とす。

指でつまむと意外に固い。

舌の上に乗せ、ゆっくりと噛んで、目を閉じた。

味がしない。

香りもしない。

鉛筆の削りカスを噛んでいるように味気ない。

缶詰の質が悪くて劣化したのか、あるいはこんなものなのか、フランス人しかわからぬ繊細な味に感知できないのか。

まずくもなければうまくもない。なぜこんなものがもてはやされるのか、理解に苦しんだ。

わかったことは、トリュフは想像もしてもかなわないどころか、食べてもなお、味のかけらさえつかめないということであった。

三大珍味の克服目標は、これでトリュフ一筋に絞られた(フォアグラの真味に驚嘆するのもはるか後であったし、キャビアと思って食べていたものが、ランプフィシュの卵だとは、知るよしもなかった)。

トリュフだけの缶詰を買おうとも思ったが、一番小さいので二万円もして、断念した。

せめてトリュフの書かれている本を読み、頭に溜めることにした。

「トリュッフは三ミリほどの厚みを持ち、一・五×二センチの面積と相まって香りはもちろん、味が確かにして、しかも量がざくざくとあるので、上の肉と下の菜に挟まれ、ほとんど初めて、なるほどトリュッフていふものはうまいと理解した」。

佐原秋生著『フランス美食大食飽食大旅行』八一年刊では、厚みと量がないと味は伝わらないことを知るが、この文章ではどんな味かはわからない。

あるいは見つめすぎて穴が開いた、現代フランス料理の2刊と3刊(八二年刊)の、「ロアジス」の「びっくりトリュフ」と「オー・トゥール・ガスコン」の「鮭のマリネ、トリュフ風味」の艶やかな料理写真を幾度も見つめて夢想したが、味は浮かんでこず、紙面によだれの染みを作るばかりであった。

ちょうどその頃、レストランでトリュフに出会う。

「ビストロ・ロティース」今はなき六本木の店である。

料理は「舌びらめの枢機卿風」といった。

船のように形どった舌びらめで、エビとホタテを挟んで蒸し上げ、アメリカンソースを添えた料理である。

その船首にエビの頭と薄切りトリュフが飾られていたのである。おお、これがトリュフかとそっとつまんでかじった。味はなし。ほのかに茸香を凝縮させたような芳香がするといえばするような。

トリュフの実体いまだ判明せず。口惜しいような、もどかしいような気分で食べ終えたのである。

その後フランス料理を食べる機会が増え、トリュフに出会う回数も増えた。

しかしそれらのトリュフといえば、微塵に切って散らしてあるものが主で、惨めったらしく拾い上げて、いじいじ噛んでみたりするのだが、一向に味も香りも会得できず、釈然としない日々が続くのである。

八五年刊の増井和子著「パリの味」では、「ふんわりやさしい匂いではない。強烈、硬質〜中略〜悪魔のおくりもの」。

八六年刊初のフランス料理店ガイド「グルマン」では、「ジョエル」の「トリュフのパイ包みスープ」を評して、「トリュフの生々しい香気と濃厚なスープの香りは、いやが上にも食欲をかきたてる」とあり、トリュフの魅力は香りだと具体化してきた。

そんな折、明解な手がかりを示してくれる文にであったのである。

「トリュフは〜中略〜甘酸っぱくも悩殺的な芳香を放つ」。

八八年に出された山本益博著「フランス美食街道」の一説だ。

「フォージュロン」の「半熟卵のトリュフピューレ添え」の解説で、「脳髄をズンと突つかれたような、体のしびれ方であった」と、感動を伝えている。

しかし「トリュフの値打ちは、現地フランスで、しかもシーズン中に食べないと、その真価は味わえない」と断言し、「残念なことに、日本ではトリュフの味と香りにほとんど出会ったことがない」と、手厳しい。

日本では無理なのかと諦めていたところ、偶然山本氏のガイドブックのお手伝いをすることになり、やがてフランス料理店ガイド「ガストン」もお手伝いするようになった。

「これで僕もトリュフの恩恵に授かるかもしれない!」と舞い上がったが、そう甘くはなかった。

最初の年で取材した十軒中、五軒でトリュフを使った料理をいただいたが、まだ香りは霧の中。

だが翌年運命の日はやってきた。

芝「オーベルジーヌ」。

「トリュフとゆり根のスープ」。

前年に食べていたく感動した山本氏に連れていっていただいたのである。

それは存在を知ってから二十五年、缶詰を食べた日より二十年の歳月が過ぎた、九六年一月末の厳寒の出来事であった。

以下次号