沖縄とフランス料理は、似合わない。

元来、フランス料理は寒冷な地方で育まれてきた料理なだけに、暑い地域で食べるイメージが弱いからだろう。

また、沖縄は豚を常食するものの、他の肉類は少ないし、魚介類も本土に比べると評判はよくない。

そんな土地で、どんなフランス料理が出るのだろう? 行くまではそんな不安があった。

しかし、それは土地の食材と伝統を活かしながら、フランス料理のエスプリを込めたみごとな皿であった。

店は、「紺碧ザ・ヴィラオールスイート」というリゾートホテルのダイニングの「Etat d’esprit(エタデスプリ)」で、料理長は、地元出身の渡真利泰洋シェフである。

コースは15皿。いずれも宮古やその近辺の食材を使うだけでなく、地元の伝統文化や郷土料理を土台にして、なんともエレガントで驚きに満ちた料理が生まれている。

「オトーリ」

「オトーリ」という宮古伝統の酒の回し飲み文化を模して、泡盛の瓶に入れたウミヘビと豚足のスープを注ぐ。ウミヘビ、豚足、泡盛のスープ。甘い香りのコーンのような、澄んでいながらも複雑な旨み。

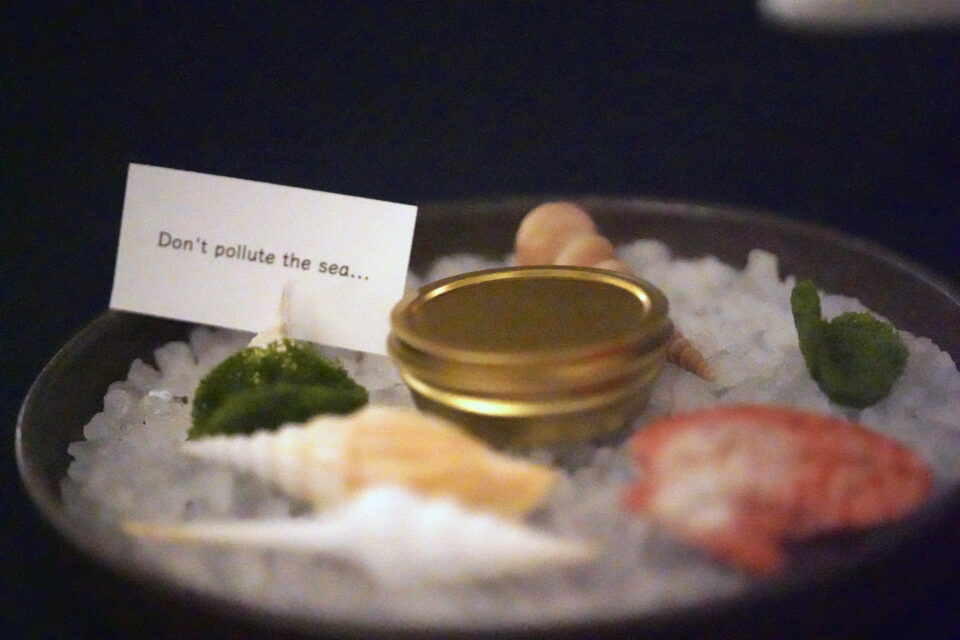

「グリーンキャビア」

「海を汚さないで」という言葉を記した紙。緑はほうれん草蒸しパンで、食べると磯の香りがする。

「宮古牛とカツオのタルタル」

フランスの唐辛子ネギ、海ぶどう、キャビア、レフォールのクリーマ。

「パイナップル」

メレンゲの台の上に鳥レバー、サフランで色づけしたパイン、マリーゴールドの花。レバーの甘みとパイナップルの甘酸っぱさが合う。レバーが軽やかに消えていく。

「ポーポー」

黒糖のクレープから作る伝統料理を豚の血で作った料理。紅型(びんがた)に入れられている豚の血を使ったポーポー、フォアグラと豆腐、餻をマリネ、白髪ねぎときゅうり、大根甘酢、カツオ味噌。

バランスがいい。フォアグラの脂の香りと豆腐餻の練れた甘い香りが出合う。混沌。

「孔雀」

コンソメスープ、素麺に見立てたカッペリーニ。

鶏より濃い。その液体は、じっとりと細胞に染みていく。

「蕪」

ウニ、蕪のジュレとババロア、パセリオイル、カラスミ。

ウニの量がいい。蕪が主役。

レモングラスバターとオリーブオイル、バルサミコ、アーサーのフォカッチャ

「CHAMPLE」

宮古島の畑を表した風景。数十種類の野菜、カツオの酒盗ソース、山羊のヨーグルトとパセリオイルを混ぜたもの。酒盗ソースの練れた塩気が、沖縄の強い野菜と合う。

「中味汁」

存知、豚の中身(ホルモン類)を使った沖縄料理である。それを豚の中身とフォアグラを使って汁にした。本来、中身汁は高級料理ではない。余剰な贓物を巧みに利用した料理である。渡真利シェフの中身汁は、その庶民性というか、親しみのある味の魅力はそのままに、豚の脂とフォアグラの甘い香りが出逢い、少し色気を感じさせる料理に昇華していた。

豚のホルモンとフォアグラ、アクセントに天然しめじ、大谷渡。

味が澄んでいながら、少し下品でたくましい。ワインはマルケ州のヴェルデッキオ。

「イラブチャー」

「おいしくない」と言われる沖縄の魚の代表がイラブチャー(ブダイの仲間)で、刺身でも加熱しても素っ気ない。でも、その魚をなんとか昇華させたいと、渡真利シェフは考えた。

皮付きで皮をバリッと焼くと皮はうまいが、身にダメージが伝わっておいしくなくなる。そのため、皮だけを取り外し揚げるように焼き付け、身はバターの中でゆっくりと火を入れ、強めの塩をして元に戻した。

するとどうだろう。あの素っ気なかったイラブチャーが、しっとりと繊細になり、穏やかな甘みを滲ませるではないか! つまり粗野が、エレガントに変身したのである。

これぞ、料理である。

「伊勢海老」

伊勢海老と尾長鯛のズッキーニのムースや人参で沖縄の色を表現。ビスクソースとアイオリ。

「空想の鹿」

宮古島には縄文期にノロ鹿が生息し、祖先は食べるために育てていたという。今は絶滅したが、シェフはその時代の食文化を空想して、現在、屋久島に生息している鹿で料理が作った。食べてみると、屋久島の鹿は小鹿のようでしなやか。いたいけな食感でありながら、旨みがある。バイオレットオキザリス、レッドマスタード水菜、ピパーツ、カカオニブ。ワインはブルゴーニュの赤。

「祝賀の山羊」

肩ロースとロース、パセリバターのソース、山羊小屋の周りに生えているカタバミ、ジュドシェーブル。ほんのり甘い肉。拙い幼い甘み。

デザート

「オリオンビール」

オリオンビールと黒糖のアイス、カブチーノの泡と生地、島唐辛子のチュイル、ピバーチ。

「ミネラルとショコラ」

焼きバナナ、 ホワイトチョコレートでコーティングしたレモングラス、バイマックルーとショコラのムース。