シチューの日本へ来歴は定かではないが、明治4年、東京の洋食店「南海亭」のちらしに、「シチウ(牛・鶏うまに)」との品書きが見出され、仮名垣魯文『西洋料理通』(明治5年)においても、牛肉や豚肉、トマトなどを用いたシチューが紹介されている。

やがてレストランのメニューとして普及し、明治末期には、上流階級向けの婦人雑誌にもレシピが紹介されるようになっていく。しかし、一般に広まったのは、戦争後のことである。

昭和30年創業の銀座「銀の搭」は、戦争直後に開店したとされる。初代の経営者であった女性の平井さんは、赤坂でサンドイッチ屋を営み、その後銀座に移転して、この店を開いたらしい。

明確にはわからないのだが、映画評論家、喜田庄氏の「小津安二郎 美食日記」に、「銀の搭」のくだりがある。『「銀の搭」赤坂一ツ木地蔵内サンドイッチ→「ひら井」中央区東四の五』。小津安二郎が1950年ごろから付け始めたグルメ手帳からの記述である。赤坂のサンドイッチ屋が銀座に移って「ひら井」というシチューの店となり、それがやがて「銀の搭」になったのではと推測している。

僕は今から40年前に、初めてこの店に出かけた。店に入り、入り口脇の小上がりに座ると、女将さんが注文を取りに来る。

言葉遣いは丁寧だが、凛とした風格があって、それが店で働く人も店の空気も引き締めていた。

当時も今も味は不変である。食材の質も好みも変わる中で、長きにわたって味を守り続けることは、ただレシピを忠実に守ればいいということではない。微妙な変化をさせながら、味を変えないという努力が必要なのである。

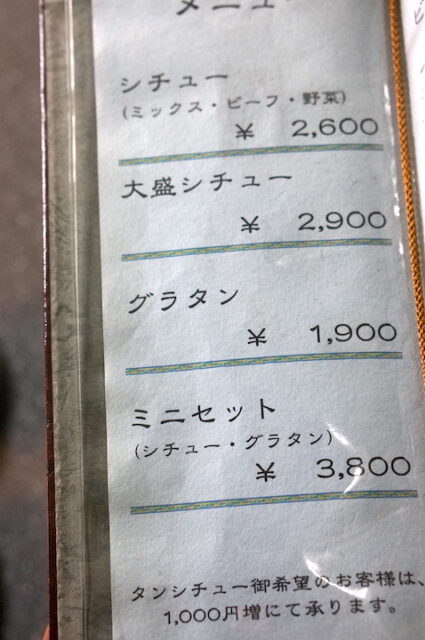

突出しの切り干し大根やヒジキなどをつまんでいると、シチューが運ばれる。一番人気の「ミックスシチュー」はビーフとタンが入ったシチューである。

小ぶりな土鍋にシチューソースが並々と注がれ、さらりとしたソースは、グツグツ、プチプチと湧き立ちながら湯気を上げている。

相当熱い。熱さは最後まで温むことなく、入れられた生玉葱をそのままにしておくと、くたりと柔らかくなるほどである。

この器は、出前しても冷めぬよう考案されたという。歌舞伎役者の楽屋への出前である。

ソースはコクが深いがしつこくいないという、あっさりとしたうま味は、歌舞伎役者が好みそうな味わいで、品よく味が錬られている。そうこの味は、楽屋に支えられてきた味わいなのである。

スタミナもつき、野菜もとれる料理が、シチューだと思いついたのかもしれない。

今の役者さんたちも、子供のころに楽屋で食べた、懐かしの味として親しんでいるという。

ケッコウ量があるが、あっさりとしたうま味は、年配のお客さんでも、「他は食べられないにけど、ここは食べられる」と、ぺろりと平らげるそうである。年配の女性客が多いの身うなづける

デミソースは、三日間かけて作られ、その間アクと脂との格闘だという。鍋前に仕事についた者は、「丹念にとれ」と、一言厳命されるという。こうした仕事があってこそ、まろやかなあっさりとしたうま味は生まれるのである。

肉はタンもばら肉もほろりと軟らかく煮こんであり、珍しい丸太型に切りそろえられたジャガイモや人参も、ここだという一点の最適な柔らかさで整えられている。

常連の中には、三代に渡って来られる方や、昼に来て洋にも来られる方もいるという。

僕はまず熱いソースだけを、一匙、ふうふう言いながら食べる。それから肉を食べ野菜を食べるのだが、肉は切ってソースにたっぷりからめて食べるとおいしい。

そしてすかさず白いご飯。グラタンを頼み、シチュー、グラタンと交互に食べ進むのと、互いの良さが強調されていい。また、ご飯にグラタンを少し乗せ、そのウエアにデミソースをたらりとかけて掻き込むのも楽しい。

最期は、残ったソースをご飯にかけるのではなく、土鍋にご飯を入れて、よくよく混ぜてから食べた方がおいしいように思う。

常連の中には、男性四人で来て、最初から全員ご飯い少しずつかけながら食べる方、いきなり最初から土鍋にご飯を入れて食べる方と、様々な食べ方をされる方がいると聞く。

こういう話を聞くと、この店のシチューは、なんとも愛されているんだなあと、思う。

それは、アクと脂と格闘しながら、おいしさを願う念が生んだ、愛なのだろう。

グラタン コキーユ